[서평단에 당첨되어 책을 지원받았습니다.]

얼마 전부터 책을 읽으면서, 글쓰기에 '사랑'이 담겨야 한다는 것을 느끼고 있었다. 그러면서 정말로 사랑이 가득 담긴 책을 읽어보고 싶다는 생각이 들었다. 인스타 스크롤을 내리는데, 제목부터가 '사랑하는 데 쓴 시간들'이길래, 기꺼이 서평단 신청 버튼을 눌렀다. 그리고 책이 왔다.

결혼 5년 차, 아직은 아이에 대해 계획이 없는 부부. 사람들은 문득 묻곤 한다. 아이는? 낳을 생각 없어? 특히 친정과 시댁의 걱정은 이만저만이 아니다. 나는 나 자신도 건사하지 못하는데 아이를 키운다는 것 자체가 두렵고, 남편은 우리가 준비가 안되어 있다고 생각한다. 서로 사이가 좋은 부부에게 아이가 더 안 생기는 경우도 있다는데, 우리는 사이가 너무 좋아서 아직 아이 생각 자체가 없다.

그럼에도 불구하고, 자꾸만 육아일기에 눈이 가는 이유는 무엇일까? 육아를 다룬 웹툰을 몇 개씩 보고, 인스타툰도 육아툰 두어 가지를 팔로우 해 놓았다. 오늘 이렇게 네 아이를 키우는 엄마의 일기를 가만히 들여다보고 있다. 작가님과 함께 울고 웃으면서....

"엄마, 괜찮아. 규호 네 살 돼도 귀여워. 나 봐. 여섯 살인데도 귀엽잖아."

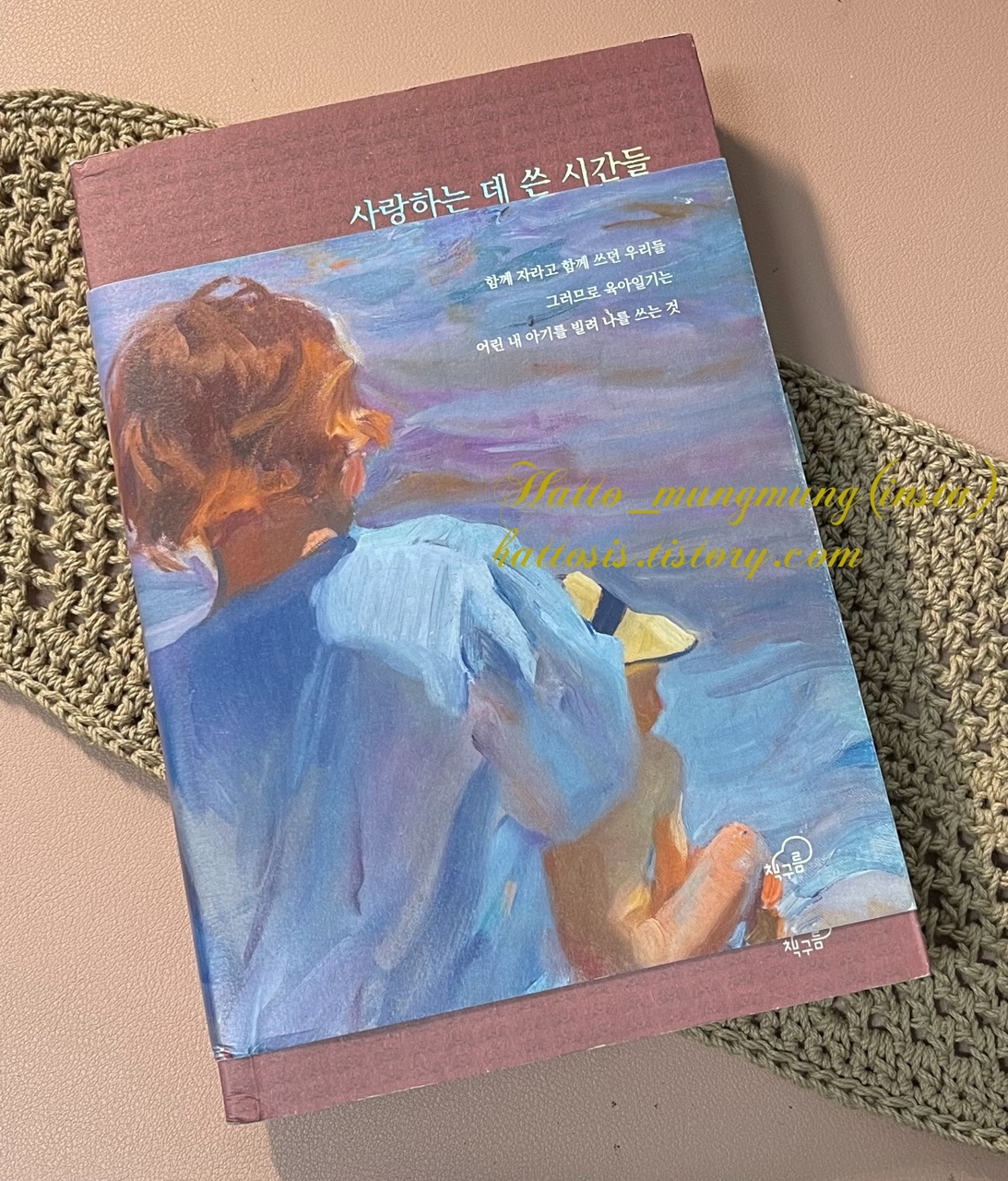

[사랑하는 데 쓴 시간들] - 오은경

오은경 작가님의 [사랑하는 데 쓴 시간들]

아이 넷을 키우는 한 사람의 엄마, 그 자체가 녹아든 책을 읽으면서 많은 생각을 하게 되었다. 이 책을 참으로 흐뭇한 마음과 얼굴로 읽으면서, 나는 아 역시 나에게 아이는 무리야 라는 생각을 계속하게 되었다. 내 삶을 바꾸기에 나는 너무나도 이기적인 사람이었다.

한 배에서 나왔지만, 성격이 각자 너무나도 다른 네 명의 아들들, 묵묵하고 진득하게 자신의 일을 하다가도 형이 필요한 일에는 언제나 출동하는 첫째, 장난꾸러기에다가 혼이 난다 하면 웃음으로 넘어가려는 둘째 그러나 밖으로 나가면 부끄럼 쟁이가 되곤 한다고 했다. 그리고 아직은 엄마의 사랑이 고프지만 예쁜 말로 마음을 몽글몽글하게 만드는 애교쟁이 셋째와 아직은 너무나도 어려 해내는 모든 일이 ‘성취’가 되는 넷째까지 복작복작 다복한 집이 그려지는 한 편 매일매일이 전쟁 같은 혼란스러운 집이 그려지기도 한다.

그러나 무엇을 쓸지 보다 어떻게 쓸지가 중요하다는 작가님의 말씀처럼, 누군가와의 왁자지껄한 대화보다는 멀찌감치 떨어져 책 읽는 것이 좋다는 작가님의 성격이 묻어나는 듯, 조곤조곤한 문체로 쓰인 책을 가만히 읽다 보면, 저절로 마음이 편안해지는 느낌이 든다.

벌써 10년째, 네 명의 아이들을 키우는 데에도 아직 부족하고 허술한 엄마라고 하시는 작가님의 말씀이 내 마음을 찌르르 찔렀다. 신이 모두를 굽어 줄 수 없어 엄마를 내렸다고 하던데, 결국 엄마는 신이 아니고, 인간일 뿐이었다. 다만, 다행인 건 인간은 배우고 성장한다. 그리고 그 성장이 이 책 가득 담겨있었다.

아이들은 항상 엄마를 용서한다. 일관성 없이 혼내고 기분에 따라 태도가 달라지는 엄마를, 집안을 돌보고 자식을 챙겨야 하는 역할을 때때로 얼렁뚱땅 넘기는 엄마를. 꼭 안아주는 품 하나에 모든 과오를 덮어주고 엄마 마음의 죄책감까지 커다란 지우개로 쓱쓱 지워버린다.

매일 용서받는 나. 오늘도 나도 우리 아이들에게 좀 더 너그럽기를, 아이처럼 즉시 용서할 수 있기를 바란다.

[사랑하는 데 쓴 시간들] - 오은경(p.208)

아이들의 일상이 아닌 엄마의 일상, 엄마의 생각. 작가님은 네 명의 아이들을 키우며 그 일상을 기록함으로써 자신을 지키고 있었지 않았을까? 하는 생각을 했다. 조곤조곤한 문체와 달리 국제 구호단체에서 아프리카 케냐와 우간다를 오가며 일하시던 열정은 아이를 키우는데 쓰고 있지만, ‘엄마’라는 이름 속에 자신을 잃어버리지 않는 것은 사진을 찍고 싶은 순간에 기록을 했다는 어떤 작가님 말씀처럼, 순간순간을 메모장에, 휴대폰에 기록하며, 자신의 조각을 남겨 놓았기 때문이지 않을까…

가끔, 엄마가 되는 것이 내 삶을 내 이름을 잃어버리는 일이라고 말하는 글을 종종 보곤 했다. 어쩌면 그럴 수도 있다. 분명 과거와는 완전히 다른 삶인 데다가, 나 조차 건사하지 못하던 인생인데, 다른 인생까지 책임져야 하는 삶. 그래서 그 삶을 바라보며 '엄마'라는 이름만 가지고 살다 보면 내 이름 석자가 지워진다고 했다. 그러나 그러지 않을 수 있다는 것을 작가님을 통해 알았다. '엄마'라는 이름 옆에 내 이름을 함께 남기는 일, 작가님의 성함 석자가 새겨진 이 책은 작가님께서 '엄마'이기 때문에 가능했다.

사랑이 가득 담긴 책을 읽고 싶었다. 그리고, 작가님의 책은 제목을 보며 두근두근 기대했던 내 마음을 가득 채워준 책이었다. 표지의 그림처럼, 보는 것 자체만으로도 힐링이 되고, 무엇보다 작가님은 자신의 네 아이들을 사랑하는 만큼 엄마로서의 자기 자신을 사랑하시는 마음이 느껴져서 좋았다. 역시 글은 사랑이 있어야 쓸 수 있나 보다.

'reading' 카테고리의 다른 글

| 52. 페르소나를 위하여 - 이우 (0) | 2021.07.12 |

|---|---|

| 51. 우리는 초식동물과 닮아서 - 키미앤일이 (0) | 2021.06.30 |

| 49. 헤르만 헤세의 나무들 - 헤르만헤세 (안인희 옮김) (0) | 2021.06.13 |

| 48. 고래옷장 - 박은경 (시) 김승연 (그림) (0) | 2021.06.09 |

| 47. 너에게 속한 것 - 가스 그린웰 (0) | 2021.05.31 |

댓글